See New Releases from Becomix Marketplace.

Indie sellers, no fees Check it Out!

Featured comic reviews

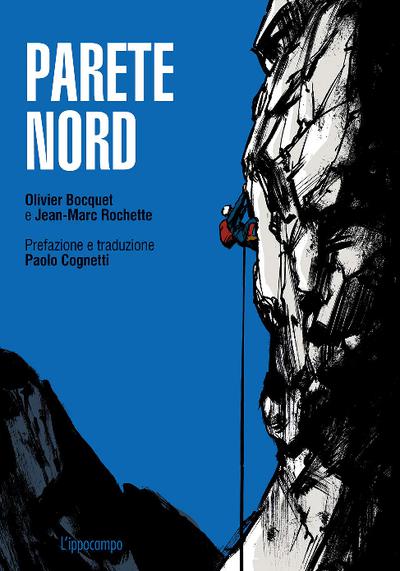

Parete Nord

“Parete Nord” è un racconto autobiografico realizzato dall’illustratore e alpinista Jean-Marc Rochette in collaborazione con Olivier Bocquet. Nelle quasi trecento pagine di questa voluminosa pubblicazione, l’autore ripercorre i propri anni di formazione, trascorsi nell’effervescente clima politico e culturale della Francia a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Il protagonista della storia intraprende un cammino di scoperta su due fronti: quello alpinistico da un lato, quello artistico dall’altro. Difatti, le ambizioni giovanili di Jean-Marc sono determinate tanto dalla sua passione per la montagna come da quella per il disegno, entrambe nate alle pendici dell’Ailefroide, la cui cima, a 3954 metri, diventa per il giovane una sorta di simbolo di emancipazione da una realtà che percepisce troppo stretta ed opprimente.

Lungo il suo processo di maturazione il personaggio si rende conto che le esperienze vissute in montagna, per essere vissute appieno, esigono di essere raccontate una volta concluse. Il suo sogno di scalare la parete nord dell’Ailefroide, così, si trasforma in un obiettivo che eccede la semplice sfida agonistica, dal momento che l’alpinismo e la narrazione diventano per il protagonista due facce inscindibili di uno stesso vissuto. La capacità dell’autore di conciliare l’azione diretta e immediata della scalata, a quella più riflessiva e mediata dell’interpretazione e del racconto a posteriori, è ciò che conferisce spessore a quest’opera densa, lunga ed appassionante, in grado di sfuggire ai tipici cliché della narrativa di montagna. In effetti, come afferma giustamente Paolo Cognetti nell’introduzione alla versione italiana del libro (uscita nel 2021 per Ippocampo Edizioni), i racconti che appartengono al filone della narrativa alpinistica spesso e volentieri sono appesantiti da toni troppo sentimentali o provocatori, eccessivamente drammatici oppure laconici, come se in essi la voce narrante non credesse fino in fondo nella possibilità di rendere comunicabile le proprie esperienze d’alta quota. Ben diverso, invece, è il caso di Rochette. In “Parete Nord”, infatti, è evidente che l’autore non ha dubbi riguardo il potenziale espressivo del proprio linguaggio artistico, e a disegni e a parole riesce a dar forma a una narrazione che “attraverso la montagna parla della vita, la vita di un ragazzo tra i quattordici e i ventun anni, sfondando così i limiti del libro di alpinismo e facendone un grande romanzo di formazione”. Il centro della storia, dunque, non è la vetta, ma un processo di crescita contraddittorio e complesso che, a sua volta, può essere metaforicamente accostato all’immagine di una salita in montagna.

Il ruolo delle immagini, d’altra parte, è fondamentale nel percorso di formazione del personaggio. È attraverso la pratica del disegno che il giovane Jean-Marc impara ad osservare e giudicare la realtà che lo circonda e, infatti le sue tavole sono chiaramente il risultato di un lavoro di attenta e prolungata osservazione e riflessione. Ogni illustrazione del libro ci parla di una storia vissuta intensamente in prima persona. Con il suo stile evocativo e sintetico Rochette reinterpreta il proprio passato eliminandone i dettagli superflui e rendendolo interessante per chiunque. Perché, come si è detto, “Parete Nord” non è un libro sulla montagna, ma è un racconto di vita nel quale la montagna rappresenta un simbolo di crescita e di confronto

Morto due volte

L’ adattamento a fumetti dell’omonimo racconto di Marco Vichi, “Morto due volte”, traduce in vignette una delle più nostalgiche e cupe indagini del Commissario Bordelli, nella quale si vedranno tornare a galla i detriti di un passato brutale ed ancora piuttosto recente. Uscita per Guanda Graphic nel 2010, questa graphic novel poliziesca ha il merito di saper inoltrarsi in faccende insidiose e piene di non detti, allusioni, mezze frasi e mezzi indizi, mantenendo vivo il senso di mistero senza, tuttavia, mai eccedere nella suspense o nell’ansia gratuita.

La vicenda ha luogo nella Firenze del primo dopoguerra. È il 1958, l’Italia sta uscendo dal trauma della Seconda Guerra Mondiale, ma gli strascichi del conflitto continuano riemergere quando e dove meno ce lo si aspetterebbe. Un giorno, passeggiando come suo solito tra le lapidi di un cimitero, divertendosi a calcolare mentalmente gli anni intercorsi tra la data di nascita e quella di morte dei vari defunti, il Commissario Bordelli si stupisce di trovare la lapide di un tale Samsa, nato proprio il suo stesso giorno. Ciò che lo stupisce, però, non è questa coincidenza, né tantomeno che l’uomo si chiamasse come il protagonista delle metamorfosi kafkiane, quanto piuttosto il fatto di ricordarsi di avere già trovato, in un altro cimitero, una lapide di un tale Samsa nato il suo stesso giorno, e che in quel caso la data di morte fosse un’altra. Il commissario si insospettisce e inizia a indagare il mistero di questa strana coppia di lapidi assegnate a uno stesso uomo apparentemente morto due volte. A poco a poco incomincia ad affiorare un intrico di fattacci inquietanti e per nulla trascurabili, che però, in un paese desideroso di lasciarsi alle spalle il proprio passato funesto, rischiano di venire seppelliti per sempre e dimenticati.

Il rapporto complicato e doloroso con la storia è l’elemento centrale di questa vicenda, la quale è fin dall’inizio avvolta in un’atmosfera profondamente malinconica che, verso il finale, si fa addirittura amara. Il commissario, difatti, una volta fatta luce sul marciume della misteriosa faccenda delle lapidi, dovrà fare i conti con l’impossibilità di far prevalere la verità senza che ciò si riveli causa di inutili sofferenze. Bordelli dovrà ammettere che la verità, per quanto importante, non è in grado da sola di riparare certi danni, e che comprendere il passato può aiutare ad accettare il dolore, ma non ad eliminarlo.

Un finale mesto, dunque, seppure in un certo senso anche lieto. Il protagonista accetta i propri limiti e le contraddizioni della realtà storica nella quale gli è toccato vivere e svolgere le proprie indagini. Con il suo aplomb, la sua aria taciturna, il commissario Bordelli è un uomo complesso, sfaccettato, non una macchietta o un tipico commissario all’italiana. È burbero ma affabile, trasparente e sfuggente al tempo stesso, né arrivista, né arrendevole. La complessità del suo carattere ben si confà a questa storia dai confini sbiaditi, della quale non è facile trarre conclusioni definitive e confortanti.

Questa sfuggente e contraddittoria graphic novel sa rendere i lati più scuri della psiche umana con sobrietà e chiarezza. I disegni di Werther dell’Edera sono espliciti, minimali, con un sintetico bianco e nero riescono descrivere la superficie degli avvenimenti e a insinuare tutto ciò che sta al di sotto di tale superficie e che solo in parte (e solo a volte) viene a galla. Con discrezione i testi e i dialoghi si accordano per arrivare a rivelare lo stretto necessario, poco alla volta, assecondando il ritmo di una narrazione degna dei migliori romanzi polizieschi.

Un giorno, un cane

Definire “Un giorno, un cane” un libro illustrato sarebbe riduttivo. Infatti, per quanto poco appariscente e pretenziosa, questa pubblicazione è una piccola opera d’arte. Realizzato da Gabrielle Vincent, senza dubbio una delle migliori illustratrici del secondo Novecento, il libro è stato pubblicato in Italia nel 2011 da Gallucci Editore, che, dimostrando una buona sensibilità editoriale, ha incluso nel proprio catalogo questo semplice capolavoro, decidendo così di destinarlo in primo luogo al pubblico dei più giovani.

Effettivamente, si tratta di una lettura accessibile a chiunque, anche a chi ancora non ha imparato a leggere. Il racconto prende forma esclusivamente attraverso le immagini, non una parola appare nella narrazione. Dopotutto, la forza comunicativa dei disegni di Gabrielle Vincent è tale da rendere superflua qualsiasi dialogo o didascalia. Ogni tavola è dotata di una sorprendente carica emotiva e grazia grafica, espresse però con un’enorme discrezione. Niente risulta eccessivo o volutamente accattivante. L’autrice ci accompagna con i propri disegni lungo una storia che sembra fatta per essere raccontata e poi, magari, anche dimenticata. Una storia come tante, unica e comune al tempo stesso.

La narrazione ha inizio con cane qualunque, abbandonato su una strada qualunque. La macchina dei suoi ex-padroni si allontana velocemente. La prospettiva dei disegni sembra riprodurre il punto di vista del cane stesso, gli spazi ci appaiono più grandi, la visione sembra non elevarsi di oltre una cinquantina di centimetri dal suolo. Questo ci porta ad immedesimarci immediatamente con il protagonista a quattro zampe dell’avventura. Con lui partiamo all’inseguimento dell’auto, che però ci semina in fretta. Sentiamo la sua solitudine, e al tempo stesso la sua curiosità per l’ambiente nuovo e pieno di stimoli nel quale all’improvviso si ritrova. Lo vediamo gironzolare, annusare chissà che traccia, drizzare le orecchie. Attraversa la strada con noncuranza e provoca un incidente: due macchine si scontrano, frastuono, fumo nero, paura. Spaventato prima, indifferente poi, il cane torna sui suoi passi, si allontana dal traffico, cammina finché non si ritrova da solo in uno spazio aperto e vuoto. In lontananza, si scorgono due piccole figure umane, avvolte nella nebbia. La sensazione di solitudine si fa ancora più forte, diventa quasi intollerabile, al punto che il nostro protagonista sceglie di tornare tra la gente, nel calore delle strade. Ma neanche qui smetterà di sentirsi solo. Entra in un cortile, lo scacciano, torna in strada, continua a girovagare con la sua aria tra il malinconico e lo spensierato. Poi, quasi come se niente fosse, la storia trova il suo lieto fine nello sguardo triste di un bambino, uno sguardo vero e diretto. Il cane gli si avvicina affettuoso, gli fa le feste e, di colpo, la solitudine del cane e la tristezza del bambino si dissolvono.

Niente di più, niente di meno. Questa semplicità è la cifra delle opere di Grabrielle Vincent. Una semplicità che, tuttavia, è sostenuta da una grandissima maestria grafica. È evidente che, per quanto spontanei, i disegni dell’autrice sono frutto di un’osservazione lenta, di una minuziosa attenzione naturalistica, di una ricerca tecnica lunga e paziente. Nonostante il loro carattere sintetico, infatti, le sue tavole non scadono mai nella schematizzazione. Il cane che pagina dopo pagina, seguiamo nei suoi vagabondaggi non è per nulla stereotipato, è un cane autentico, convincente, probabilmente frutto di anni di disegno dal vero e di un appassionato amore per il genere canino. Quindi, destrezza e passione, in egual misura, sono i segreti della poetica arte di Gabrielle Vincent. Tutto qui, e non è poco.

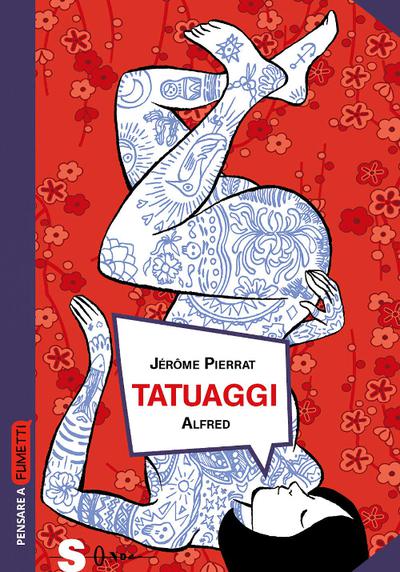

Tatuaggi

“Tatuaggi” è una piccola graphic novel dal taglio divulgativo che, come indica il suo sottotitolo, si propone di sviluppare una breve “storia di una pratica ancestrale”. Nato dalla collaborazione tra il pluripremiato fumettista e illustratore Alfred, e dal caporedattore della rivista Tatouage Magazine (nonché esperto di criminologia) Jérôme Pierrat, il volume è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel 2016, in un momento, cioè, nel quale il processo di sdoganamento dei tatuaggi era già molto chiaramente avviato. Con tono leggero e tutt’altro che moraleggiante, i due autori propongono una riflessione insolita su un fenomeno che, proprio a causa del suo carattere mainstream, spesso si tende ancora a tacciare di puro vezzo estetico. Ma il tatuaggio è molto di più che un adorno narcisistico e una moda, e riscoprirne le origini può aiutare a comprendere i motivi per i quali questa antichissima pratica non ha mai cessato di esistere lungo i millenni.

Ironicamente, il racconto ha inizio in un carcere, dove un giovane detenuto viene convocato dal direttore per essersi fatto incidere su un braccio la sgrammaticata scritta “Morte ai poliZZioti”. Aspettandosi una sanzione, il ragazzo si stupisce invece di trovarsi faccia a faccia con un autentico cultore del tatuaggio, il quale, oltre ad essere a sua volta completamente tatuato, al posto di punirlo incomincia a ripercorrere passo a passo ogni fase della storia di questi enigmatici segni cutanei che da sempre affascinano l’essere umano.

La ricostruzione storica del direttore del carcere inizia da lontano: dal rinvenimento del corpo del primo tatuato della storia, il famoso Otzi: un uomo vissuto 5300 anni fa e i cui resti furono ritrovati per caso da degli escursionisti all’inizio degli anni Novanta sulla frontiera italo-austriaca. Secondo l’interpretazione corrente, i tatuaggi di Otzi avevano una finalità terapeutica e sarebbero stati eseguiti allo scopo di alleviare dei dolori probabilmente causati da un’artrite. Le origini del tatuaggio, dunque, vanno ben oltre la dimensione esclusivamente estetica, abbracciando svariate sfere delle attività umane: da quella religiosa, a quella famigliare, punitiva, medica ed anche artistica.

Per quanto trasversali, però, i tatuaggi non furono sempre ben visti. Difatti, la loro storia ha un andamento piuttosto altalenante, alternando periodi di grande diffusione ad altri di estrema marginalità. Per esempio, nel 313 d.C., l’imperatore Costantino proibì che ci si tatuasse sul volto, per non sfigurare una parte del corpo fatta ad immagine e somiglianza di dio, anche se, per ragioni altrettanto devote, i tatuaggi ritornarono poi a diffondersi all’epoca delle crociate, quando divennero un segno di riconoscimento pensato per garantire una sepoltura cristiana anche a coloro che morivano lontani dalla terra natia.

Le proibizioni e i rinserimenti ciclici scandiscono dunque la storia del tatuaggio, una storia che, tuttavia, non conobbe mai un completo declino. Infatti, anche quando in Europa i tatuati erano rarissimi e quasi blasfemi, in altre parti del mondo la cultura del tatuaggio continuava a prosperare. Ci vorranno secoli, però, prima che gli europei si riconcilino con questa antica pratica e la reimportino nel loro continente. Sarà solo durante l’Illuminismo, con le prime spedizioni di studiosi inglesi e francesi imbarcati alla volta di realtà remote ancora da esplorare, che i tatuaggi verranno a poco a poco riscoperti e reinseriti nella cultura occidentale. In questo contesto, spicca la figura del Capitan Cook (1728-1779) che, dai i suoi viaggi nel Pacifico, porterà in patria il termine polinesiano “tatau”, ovvero “incidere”, dal quale nascerà la moderna parola “tattoo”.

Successivamente, il tatuaggio passerà dalle stive delle navi alle bettole dei porti, per poi da lì diffondersi nel mondo della criminalità e infine, solo a partire dagli anni Sessanta, trasformarsi nel simbolo di una nuova controcultura ribelle decisa a smarcarsi dai dettami delle convenzioni sociali imperanti. Un fenomeno quindi, quello del tatuaggio, né recente né facilmente circoscrivibile, e che per tanto vale la pena studiare a partire da un punto di vista ampio, capace di trascenderne gli aspetti relazionati esclusivamente con il business e con la moda. Questa breve graphic novel, per quanto a tratti leggermente didascalica, rappresenta un ottimo punto di partenza per chi desidera avvicinarsi senza pregiudizi alla riscoperta della pratica di modificazione del corpo più diffusa dei nostri giorni, della quale, però, ancora tendiamo a ignorare le origini e i significati più profondi.

INTERIORS - Dejà-vu parte 1

e questa è la traduzione di Black Star, parte del testo del brano di David Bowie:

Nella villa di Ormen, nella villa di Ormen

si erge un cero solitario

Al centro di tutto ciò, al centro di tutto ciò

I tuoi occhi

Nel giorno del compimento

Solo le donne si inginocchiano e sorridono

Al centro di tutto ciò, al centro di tutto ciò

I tuoi occhi, i tuoi occhi

Nella villa di Ormen, nella villa di Ormen

si erge un cero solitario

Al centro di tutto ciò, al centro di tutto ciò

I tuoi occhi, i tuoi occhi

Qualcosa accadde il giorno in cui lui morì

Lo spirito si alzò di un metro e si fece da parte

Qualcun altro ha preso il suo posto

e ha gridato con coraggio:

(Sono una Stella Nera, sono una Stella Nera)

Quante volte un angelo cade?

Quante persone mentono

invece di spararla grossa?

Lui ha calpestato la terra consacrata

e ha gridato forte nella folla:

(Sono una stella nera, sono una stella nera, non sono una stella criminale)

Non posso spiegare il perché (sono una Stella Nera)

Basta che tu venga con me (non sono una stella del cinema)

Ti riporterò a casa (sono una Stella Nera)

prendi il tuo passaporto e le tue scarpe (non sono una Stella del pop)

e i tuoi sedativi, buu! (sono una Stella Nera)

Sei un fuoco di paglia (non sono una Stella Prodigio)

Io sono il Grande Io Sono (sono una Stella Nera)

Sono una Stella Nera, sono sulle banconote, sono pronto

Vedo il dolore in modo così ampio e chiaro

Voglio aquile nei miei sogni a occhi aperti,

diamanti nei miei occhi (Sono una Stella Nera, sono una Stella Nera)

INTERIORS - Dejà-vu parte 1

Riteniamo utile fornire la traduzione del fumetto francese: Cronache di Claire Fontain

Gli scandali di Madame Verjoux-Jean

Tavola 1

Vecchia con la spesa: Buongiorno Madame Verjoux! Allora, si sposa la figlia di Madame Breton?

Madame Verjoux: Fa un affare a prendersi questo ragazzo. Vive con lui da più di due anni! Uno scandalo, voglio dire. Non si sono nemmeno curati di nascondersi!

Madame Verjoux (MV): Allora Monsieur Prime, ci sono buone notizie?

Monsieur Prime: Beh... Nel 1979 sono morti di fame 12 milioni di bambini nel mondo

MV: Pace all'anima loro!

Tavola 2

Fabrice: Buongiorno Madame Verjoux

MV: Allora Fabrice, sempre a passeggio?

Fabrice: Sono ancora senza lavoro Madame Verjoux

MV: Quando qualcuno vuole un lavoro lo trova!

Fabrice: Ho il mio diploma, Madame Verjoux, voglio fare l'insegnante!

MV: Sono tutti degli scansafatiche, che scandalo!

Tavola 3

Postino: Buongiorno Madame Verjoux. Ecco il suo giornale

MV: Per quello che c'è dentro sono veramente soldi buttati!

Postino: Oggi raccontano la storia del matto di Puisotrin!

MV: Mio Dio, che orrore!

MV: È uno scandalo!

Tavola 4

Vecchia con la spesa: Buongiorno Madame Verjoux

Vecchia con la spesa: Avete visto alla televisione di questi ragazzi di Bogota?

MV: Si, veramente una banda di delinquenti

Vecchia con la spesa: Non hanno niente questi sventurati! Niente di niente!

MV: I genitori sono i colpevoli!

Vecchia con la spesa: Fa un certo effetto vedere cose del genere

MV: È uno scandalo mettere in mostra cose del genere!

Tavola 5

MV: Dove correte?

Vicina: è mia madre! uff! Dobbiamo portarla all'ospedale! uff! Sta molto male! uff!

Monsieur Prime: è agitata la vostra vicina!

MV: Figurati! sta portando sua madre a morire in ospedale. Che scandalo!

Tavola 6

Postino: E oltre al giornale...

Postino: c’è una lettera

MV: Vi rendete conto, il proprietario mi sfratta per dare la casa a sua figlia! Sono qua da più di 40 anni!

Monsieur Prime: è uno scandalo!

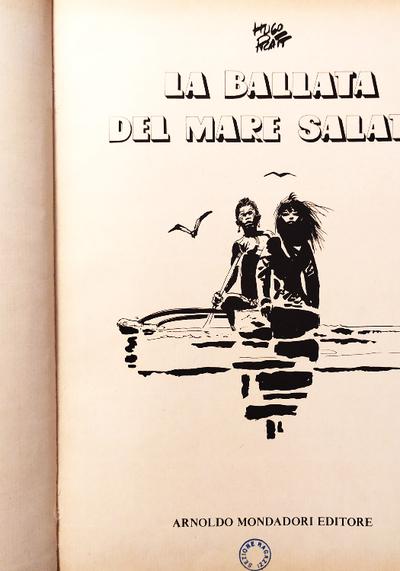

La ballata del mare salato

È il “mare salato” stesso a prendere la parola e a dare il via alla saga di Corto Maltese: “Sono l’Oceano Pacifico e sono il più grande di tutti. Mi chiamano così da tanto tempo, ma non è vero che sono sempre calmo. A volte mi secco e allora do una spazzolata a tutto e a tutti…”. La prima tavola de “La ballata del mare salato” si apre con le parole dell’Oceano che, fin da subito, mette in chiaro che in queste pagine i flutti marini non saranno un semplice sfondo, ma l’imprescindibile collante delle innumerevoli avventure che seguiranno.

In questo poetico esordio, apparso per la prima volta nel 1967, Hugo Pratt introduce tutti i temi e i tratti fondamentali dell’ormai leggendaria saga di Corto. Stabilendo fin da subito un inedito dialogo tra fumetto e letteratura, l’autore inaugura un nuovo filone narrativo, nel quale le vignette diventano un mezzo espressivo capace di conciliare azione e analisi introspettiva lungo articolate vicende degne dei più emblematici romanzi ottocenteschi.

Il racconto ha inizio nel 1913, la Prima guerra mondiale è alle porte. Un catamarano tra le onde del Pacifico è in rotta verso “un luogo dal nome tedesco”: Kaiserine. A bordo si trovano Pandora e Cain, due giovani discendenti della ricca famiglia dei Groovesnore, tenuti in ostaggio dal feroce capitano dell’imbarcazione nella speranza di ottenere un riscatto. Durante la navigazione, viene avvistato un naufrago crocifisso a una zattera di legno. Il capitano esclama: “Ehilà Corto… come va? Stai prendendo il sole?”, e il naufrago risponde: “Maledetto buffone, proprio te dovevo incontrare”. Ed è così che il più sofisticato marinaio della storia del fumetto fa la sua prima apparizione, trovandosi mezzo nudo e mezzo morto faccia a faccia con il suo truce antagonista: Rasputin.

A partire da questo primo incontro, le vicende iniziano a intricarsi e districarsi senza sosta, sostenute da un’acuta analisi psicologica del profilo di ciascun personaggio. Le avventure di Corto, infatti, non sono mai soltanto trama. Ogni azione o avvenimento, per quanto casuale possa sembrare, viene inserito da Pratt in un sistema di scelte e inclinazioni individuali che si intersecano e influiscono mutuamente. I diversi caratteri, con le loro peculiarità e passioni, sono il vero motore delle avventure della saga, al centro della quale si trova la più elaborata e affascinante delle sue figure: quella di Corto Maltese.

Enigmatico e anfibio, tra il naufrago, il galeotto, il marinaio e il pirata, il protagonista della saga sfugge alla categoria di eroe romantico tradizionale. Ironico e distaccato, e al tempo stesso rigoroso o addirittura rigido con chi mette in discussione i suoi principi. Pragmatico e sensibile, leale e seduttore. Corto è molto di più di un semplice “tipo”. Con la sua inconfondibile sottigliezza psicologica, Pratt sa creare un personaggio tuttotondo, non sprovvisto di ambiguità e contraddizioni, capace di continuare a coinvolgerci e parlarci ancora oggi, a distanza di più di cinquant’anni dalla sua “nascita”. E, dato che la complessità del carattere del protagonista sarebbe risultata artificiosa se accompagnata da mere maschere prive di spessore, ecco che Corto trova il proprio contrappunto nella figura di Rasputin, altrettanto poliedrico e intrigante. Immorale, spietato, dissoluto, ed eppure non un perfido. La rabbia, e non la crudeltà, determina i tratti essenziali del suo carattere, segnato da una malinconia brutale e struggente, che pare rifarsi direttamente ai più celebri personaggi della letteratura russa.

Intorno alla complementarità che contraddistingue il rapporto tra Corto e Rasputin si costruisce una narrazione corale, multiforme, che in nessuna occasione cede allo stereotipo e alla correttezza moraleggiante. Dalla noncurante dignità e leggerezza di Pratt prende forma un’etica sfaccettata, fatta di sovversiva dignità e senso del limite (paradossalmente, proprio all’interno degli sconfinati mari del Sud). L’esotico che pervade ogni pagina del racconto è esplicito, mai allusivo e prototipico. I Maori, i Melanesiani, i guerrieri Papua, non costituiscono piatte cartoline da collezione. I mari non sono aneddoti geografici, ma luoghi d’azione, di viaggio, in grado di vincolare l’avventura più concreta con i più profondi moti dell’inconscio. Con la sua discreta disinvoltura, l’autore impone tutt’oggi al suo pubblico una lettura lenta ed attenta, disallineata dai ritmi frenetici del consumismo culturale, confermando così, in maniera incontestabile, la dignità e il potenziale artistico del genere fumettistico. Un risultato non da poco per uno che, sicuro del proprio talento abbastanza da non dover sbandierarlo, si definiva un “fumettaro”.

Pollo alle prugne. Una graphic novel iraniana

Pollo alle Prugne, apparso per la prima volta in Francia nel 2004 e pubblicato in Italia l’anno successivo da Sperling & Kupfer, è un piccolo volume che, in poco più di ottanta pagine, riesce a indagare l’animo umano con una schiettezza spiazzante, dando prova, ancora una volta, della trasparente leggerezza con la quale Marjane Satrapi sa abbordare tematiche intime e complesse senza creare inutili drammi.

La narrazione si apre con un incontro casuale per le strade della Teheran del 1958. Il protagonista, Ali Nassen, incrocia una donna con un bambino, la saluta, le chiede se non si ricorda di lui, ma la donna pare non riconoscerlo e si allontana in fretta. Successivamente, si scopre che Ali Nassen è un musicista in preda a una profonda crisi esistenziale, iniziata a causa di una lite coniugale durante la quale la moglie gli ha rotto il suo prezioso tar (strumento persiano a sei corde). Dopo svariati tentativi falliti di procurarsi un nuovo strumento, l’uomo si rassegna all’idea che mai più troverà piacere nella musica e, dunque, neanche nella vita. Ali Nassen decide così di lasciarsi morire, e il resto della vicenda consisterà nel racconto degli otto giorni che lo separano dalla morte.

Senza nessuna retorica, l’autrice inizia ad addentrarsi nell’intimità di un individuo che volontariamente sceglie di allontanarsi da questo mondo. Vediamo come il personaggio si chiude nella propria stanza, si mette a letto e, con determinazione, dà il via al suo progressivo distacco dall’esistenza. Giorno dopo giorno lo visitano persone reali e figure della memoria che lo obbligano a ripercorrere il proprio vissuto facendo riemergere una lunga serie di rinunce, rimpianti e rancori. Veniamo a sapere che Ali Nassen è sposato con una donna che non ama, e che questo matrimonio infelice è da sempre fonte di frustrazione per entrambi i coniugi. La moglie, innamorata ma non amata, è nevrotica e irascibile, e pare portarsi sulle spalle il peso della depressione del marito. Da parte sua, il protagonista avrebbe desiderato sposare un’altra donna, il cui padre, però, proibì le nozze considerando la professione di musicista troppo umile per garantire un futuro alla propria figlia. Nel dolore che gli provoca l’impossibilità di vivere insieme alla donna amata, Ali trova l’ispirazione che gli permette di suonare il suo tar. Una ispirazione che, tuttavia, viene meno da dopo l’incontro fortuito che apre il racconto. Scopriamo, infatti, che la misteriosa signora incontrata per strada all’inizio del libro è proprio quella stessa ragazza che il protagonista non poté sposare, la quale, fingendo di non riconoscere il suo vecchio amante, spegne in lui l’ispirazione artistica e lo slancio vitale. Non è pertanto colpa della moglie che gli ha rotto il tar se Ali Nassen ha deciso di morire, dato che la sposa abbruttita con cui il personaggio ha condiviso la sua esistenza incarna l’effetto, e non la causa, di una pena d’amore rimasta nascosta per anni.

Pollo alle Prugne non è quindi soltanto una storia d’amore, ma una storia che a partire dalla sofferenza d’amore ne sa narrare gli effetti in senso lato e al di là dei cliché. L’ispirazione artistica che il protagonista trova nella propria sofferenza, infatti, non ha un valore esclusivamente negativo ma, al contrario, è ciò che gli permette di mantenere vivo il proprio desiderio di vivere. Marjane Satrapi sa parlare di questioni delicatissime e complesse con una semplicità ammirevole. Un argomento che potrebbe dare il via a un racconto contorto e allusivo viene qui interpretato in termini tanto chiari e diretti da conferire alla storia un valore simbolico, universale. Inoltre, come in tutti i suoi altri libri, l’autrice è capace di collocare la vicenda all’interno di una dimensione storica e sociale che, seppure restando in sottofondo, ci parla di un paese che ancora oggi spesso immaginiamo in maniera folcloristica e stereotipata. L’Iran delle opere di Satrapi è, invece, contraddittorio e sfaccettato. In esso si mescolano costanti riferimenti alla rivoluzione islamica, alla poesia antica, alla religione e alla mistica, ma anche all’influenze del mondo occidentale.

Il talento di Marjane Satrapi sta nella sua misura. La sua espressività è moderata e al tempo stesso incisiva, e le permette di parlare apertamente di qualunque tema, senza spettacolarizzare l’esotismo, senza far mostra di virtuosismi tecnici, né esasperare i sentimenti. Con la sua leggerezza, senza pretendere di sbalordire nessuno, la fumettista iraniana continua ad affascinare i suoi lettori.

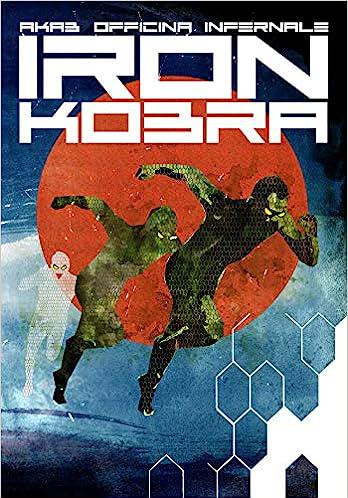

Iron Kobra

Una lotta per riappropriarsi del proprio io. Un percorso all’interno di una realtà astratta che riproduce un’ambientazione da videogioco. Un cammino introspettivo di autoconoscenza. “Iron Kobra” è la storia di Henry Novak, un giovane polacco emigrato negli USA che, suo malgrado, viene scelto dai servizi segreti governativi per incarnare il ruolo del supereroe. Selezionato in virtù della sua rigorosa integrità e costante ricerca della verità, il personaggio viene sottoposto a una serie di prove il cui fine ultimo è il collaudo del potenziale tecnologico dei mezzi detenuti dal governo. Spogliato della propria identità e investito del titolo di “Iron Kobra”, l’uomo si trasforma in una sorta di cavia umana che vediamo correre di livello in livello lungo un itinerario disumanizzato, metafora al tempo stesso di una fuga da un mondo alienante e di una disperata ricerca di sé.

Prodotto nel 2019 dalla collaborazione tra Eris Edizioni e Progetto Stigma, quest’ultima pubblicazione a firma di Akab (testi) e Officina Infernale (immagini) sa mettere in scena il tradizionale conflitto tra eroe e antieroe senza, tuttavia, scadere nella banale rappresentazione di un duello tra forze antagoniste chiaramente definite. L’intenzione degli autori, piuttosto, sembrerebbe quella di sottolineare l’inconsistenza dei modelli narrativi binari che inscenano sterili e anacronistiche lotte tra buoni e cattivi. Infatti, Iron Kobra non è il classico supereroe impegnato nella difesa di un ipotetico bene collettivo, ma, al contrario, si direbbe che le sue continue sfide non abbiano altro obiettivo che quello di ottenere un’onnipotenza insensata, capace di travalicare qualsiasi limite. L’invulnerabilità che gli conferisce la tuta da supereroe lo dota di un’immensa forza che, tuttavia, mancando di una reale applicazione, finisce per rivelarsi illusoria.

Sovvertendo tutte le convenzioni del genere, gli autori rappresentano un supereroe che rinnega i propri poteri al constatarne la vacuità. In una realtà dominata dalla tecnologia, nella quale l’efficacia dei mezzi può arrivare ad essere pressoché infallibile, ciò che viene a mancare è un contesto capace di dare un “perché” al proprio agire. Nel vuoto che nasce dalla mancanza di un orizzonte condiviso, nel quale poter rispecchiarsi e riconoscersi, la presa di coscienza del protagonista e la sua disperata ricerca della propria autentica identità acquisiscono, così, un’urgenza drammatica.

Una vicenda, dunque, che riprende e capovolge i tipici schemi narrativi del filone supereroistico facendo un uso estremamente sapiente e consapevole dei mezzi espressivi del fumetto. In effetti, nel volume le immagini e i testi si accordano perfettamente, arrivando a raggiungere un altissimo grado di eloquenza. Le illustrazioni, completamente prive di grafismi, rappresentano con grande efficacia la meccanicità spersonalizzata dell’ambientazione. Nelle tavole, prodotto di un lavoro esclusivamente digitale di collage e di fotomontaggio, il tratto umano è del tutto assente. Le figure appaiono giustapposte l’una all’altra su sfondi bidimensionali, costruiti sulla base di ripetitivi pattern geometrici che dotano le immagini di una fissità iterativa e straniante. Una fissità che, d’altra parte, acquisisce un valore quasi programmatico, come confermano le parole dello stesso Akab, riprese da Alessandro Baggi nella postfazione al libro: “Mi interessa prima di tutto che non ci sia neanche un disegno, solo collage e senso di ragno per la grafica; questo dimostra che tutti possono fare fumetti se hanno qualcosa da dire e ingegno per comunicarlo, qui tutta la retorica del “bel disegno” va a puttane…”.

La critica che con “Iron Kobra” gli autori muovono a una società schiacciata dal dominio della tecnica oltrepassa, pertanto, il livello meramente tematico. Infatti, con i suoi disegni piatti, spersonalizzati, l’opera riesce a portare la propria denuncia anche sul piano visivo, servendosi di immagini scarne e ossessive, tecnicamente prive di artifici, ma non per questo meno significative.

Primavere e autunni

“Primavere e Autunni” è una singolare graphic novel in grado di conciliare con semplicità ed eleganza tematiche, stili e registri diversi. Pubblicata nel 2015 dalla casa editrice Becco Giallo, il suo titolo trae ispirazione dai cosiddetti “Annali delle primavere e degli autunni”, ovvero, la cronaca ufficiale del Regno cinese di Lu (722 a.C.-481 a.C.) tradizionalmente attribuita a Confucio. Effettivamente, anche questo libro nasce con l’intenzione di costituire una sorta di cronaca, riproponendo una meticolosa ricostruzione storica della vita di Wu Li Shan: un ragazzo cinese immigrato in Italia negli anni Trenta, nonché nonno di Matteo Demonte, uno dei due autori del volume.

L’opera è strutturata in cinque sezioni, ciascuna delle quali prende in esame un singolo decennio della vita del personaggio coprendo un arco temporale che va dal 1931, anno dell’arrivo di Wu Li Shan a Milano, fino agli anni Settanta. Mentre in primo piano si delinea la vicenda di questo giovane immigrato, sullo sfondo si susseguono i principali eventi storici, geopolitici e sociali che marcarono i decenni centrali del ventesimo secolo, così che il racconto dell’intimità del protagonista si vede continuamente proiettato all’interno del più ampio contesto della storia mondiale. Da questa costante oscillazione tra gli eventi minimi appartenenti all’esistenza di un singolo individuo e i grandi avvenimenti che segnano la storia di un’epoca, nasce una narrazione minuziosa e allo stesso tempo emotivamente partecipata, capace di indagare dall’interno le dinamiche del fenomeno migratorio cinese in Italia e di riportare alla luce il punto di vista di chi vide sorgere e mutare tale fenomeno.

Come afferma l’autrice Ciaj Rocchi nel testo che chiude il volume, quella di Wu Li Shan è “una storia atipica, ma non unica; una storia simbolo, una metafora per raccontare in modo più ampio la storia della comunità cinese di Milano”; e, infatti, grazie al rigore filologico con il quale i due autori hanno raccolto e rielaborato documenti e immagini d’epoca originali, ricostruendo in maniera realistica e accurata il contesto in cui si svolsero i fatti narrati, la storia del protagonista diventa parte integrante di un vissuto comunitario condiviso, assumendo così un significato quasi simbolico, utile per interpretare anche altre vicende simili a quella di Wu Li Shan.

Il carattere paradigmatico che acquisisce il racconto è ulteriormente sottolineato dalle strategie grafiche dei due autori. Infatti, Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, entrambi provenienti dal mondo del video making, hanno optato per allontanarsi dal formato del fumetto tradizionale, prediligendo inquadrature larghe, orizzontali, che spesso occupano l’intero spazio della pagina con un’unica immagine, come se si trattasse di uno schermo. Allo stesso modo, anche l’utilizzo dei testi risulta piuttosto atipico: le didascalie eccedono l’estensione usuale propria delle graphic novel e conferiscono alla lettura un ritmo piuttosto lento, quasi saggistico. La densità dei testi, d’altra parte, ben si accompagna a delle immagini molto statiche, misurate, nelle quali predomina una scala cromatica che si limita quasi esclusivamente ai toni seppia, i quali contribuiscono ad aumentare il senso di distanza cronologica rispetto agli eventi narrati nonché il loro valore storico e simbolico, trascendente l’intimità del singolo.

Un testo arricchente, dunque, e raffinato, capace di chiamare l’attenzione su un passato prossimo ma spesso poco considerato, dal quale provengono stereotipi e pregiudizi che, tuttavia, continuano a essere ancora fin troppo diffusi. Al di là dell’apprezzabile grazia estetica e semplicità del volume, la lettura di “Primavere e Autunni” è fonte di un’utile riflessione sulla realtà migratoria dei nostri giorni a partire da un’analisi completa del fenomeno che non trascura né i grandi movimenti storici, né l’essenziale concretezza della realtà dei singoli individui.

Explore Newly Added Comics - Becomix.me

Latest Authors - Becomix.me

- GRAPHIC NOVEL 25951

- SUPERHERO 16224

- MANGA 2145

- BD 144

- ITALIAN STYLE 300

- HISTORIETA 26

- SELF-PUBLISHED 112

- HUMOR 6268

- COMIC BOOK 81387

- PAPERBACK 11664

- TANKOBON 730

- HARDCOVER 5144

- MAGAZINE 74

- ORIGINAL ARTWORK 13

- BOX 16

- OTHER